その他観光名所

和歌山市

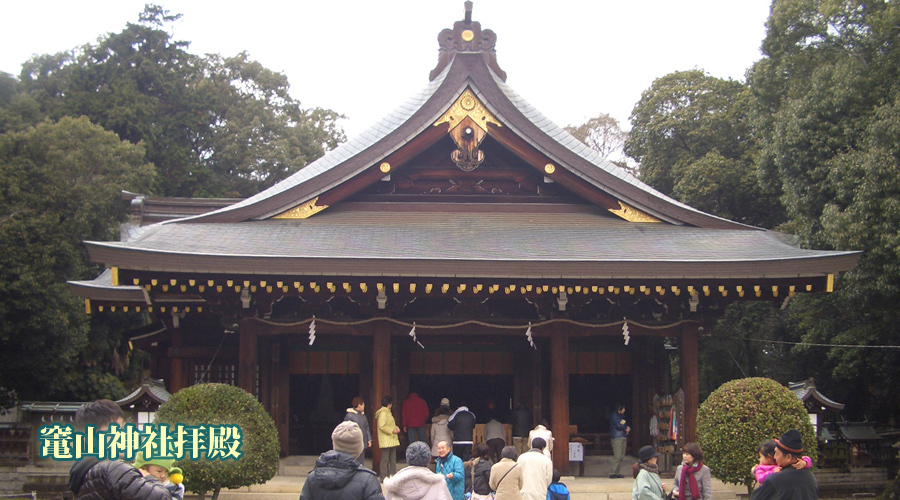

和歌山電鐵貴志川線の竈山駅から南へ歩くこと約10分、大きい鳥居が目印のこの竈山神社。御祭神は 彦五瀬命(ひこいつせのみこと)です。

彦五瀬命は神武天皇ら弟たちとともに東征に向かいましたが、難波の白肩津での長髄彦との戦いで負傷しました。太陽に向って戦うのは良くないとして、東から回り込むために一行は南下しましたが、その傷が元で、紀国の男之水門に着いたところで彦五瀬命は亡くなりました。『紀伊続風土記』によれば、その場所がこの竈山の地であり、墓が作られてすぐ側に神社が作られたとされています。

延喜式神名帳では「紀伊国名草郡 竈山神社」と記載され、小社に列しています。 「釜山神社神主職宛行状」によれば、永徳元年(1381年)、紀国造家によって鵜飼新五郎が神主に任ぜられました。以降、鵜飼家が神職を世襲していたと見られています。

天正13年(1585年)、羽柴秀吉の紀州根来衆攻めにより社宝・古文書を焼失し、社領も奪われて荒廃しました。慶長5年(1600年)、紀伊国に入国した浅野幸長が小祠を再建し、寛文9年(1669年)、徳川頼宣が社殿が再建しましたが、江戸時代を通して寺社奉行の支配下に置かれ、氏子も社領もなく衰微していきました。

明治に入り、宮内省管轄の彦五瀬命墓と、竈山神社は正式に区分され、近代社格制度のもとで明治14年(1881年)に村社に列格しましたが、神武天皇の兄を祀るという由緒をもって社殿が整備され、明治18年(1885年)には官幣中社に、大正4年(1915年)にはついに官幣大社に進むという異例の昇格をしました。村社から官幣大社まで昇格したのは竃山神社が唯一で、国家安泰や世界の平和と発展を守っていると言われています。

神社正面鳥居

竈山神社神門

手水舎

【阪和自動車道和歌山ICから車で約15分】 【わかやま電鉄貴志川線竈山駅から徒歩約10分】